关键词:电压型整流器;PWM整流回馈;神经网络控制

Abstract:This paper designed a double close loop control system based on current and voltage. As the system instable in some cases, the traditional PI regulator can not regulate the system more precisely. To make a more stable and better control effect, it should be improved by using Neural Network Control to get a feedback adaptive control system of PWM rectifier in order to achieve better results. Finally on the basis of theoretic analysis, two diode voltage source type AC-DC-AC rectifiers has been reconstructed to do the experiment. The test waveforms and analysis results show that the design improved the accuracy and effectiveness of the control system.

Keywords: Voltage Source Rectifier; PWM Rectifier Feedback ; Neural Network Control

引 言

近年来,交流变频调速技术在我国有了突飞猛进的发展,变频调速在各方面的优异性能,是其他的交流调速方式无法比拟的。然而其弊端也日趋显露,主要表现为:恶化了供电系统的供电质量;谐波电流及其产生的谐波电压导致系统中的控制、保护和测量装置误动作;整流器处于深度相控工作时,电网侧功率因数低,降低了发电和输电设备的利用率,同时产生大量的附加损耗;于整流元件的单向导电性,电机制动的再生能量无法回馈给电网。

随着电力电子器件不断发展及DSP控制芯片性能的不断提高,实现采用双PWM的变频器已成为可能。所谓双PWM变频器即整流和逆变均采用IGBT开关器件进行可控整流和逆变,逆变部分在电机控制上已非常成熟,所以说整个系统的控制关键在于整流部分。由于该技术可以实现能量快速回馈,且功率因数高,因此它在小型水电、风力发电能量回馈的控制方面有着广泛的运用。

1 三相桥式PWM整流器主电路建模分析

1.1 三相VSR系统模型

三相VSR主电路结构如图2.4所示, T1~T6为整流器功率开关管,D1~D6为续流二极管,在功率管不导通时,电流可以在二极管中续流,该图也是系统设计整流回馈部分的等效电路图。

图1三相VSR主电路结构

根据上图及基尔霍夫电压定律,电流平衡方程可得该电路在三相静止(a,b,c)坐标系下的一般数学模型:

其中Sk为开关信号,其定义如下:

这种一般数学模型具有物理意义清晰、直观等特点。但在这种数学模型中,三相VSR交流侧均为时变交流量,因而不利于控制系统设计。

1.2 基于两相旋转坐标系系统模型

在三相静止坐标系下,ea、eb、ec以及ia、ib、ic存在耦合。通过坐标变换可以简化系统模型,将三相静止坐标系abc变换到两相同步旋转d-q坐标系。其中d轴与三相电压合成矢量方向重合且以角速度ω逆时针同步,q轴超前d轴90。变换分“等量”坐标变换和“等功率”坐标变换,本文所设计的变换均采用“等量”坐标变换。所谓“等量”坐标变换,是指在某一坐标系中的通用矢量与变换后的另一坐标系中的通用矢量相等的坐标变换。坐标系之间的关系如图2.5所示,图中 为三相输入电压的合成矢量[22]。

图2 坐标系abc和d-q坐标系之间的关系

遵循等量变换的原则,上述变换关系可以用下面的变换矩阵描述:

根据式(1)和式(3),可得到三相VSR在旋转两相d-q坐标系下的系统模型为:

2 三相VSR控制方法

由已知的两相旋转坐标系d-q系统模型,可以得到d-q两相电流微分方程为:

由此,可以将系统电流内环设计为:

根据上述分析,构造如下图所示的变流系统双闭环控制结构。外环为电压环,控制直流母线电压的输出,通过直流母线电压给定和反馈得到系统输出电压误差,经过电压调节器计算有功电流给定 。其值决定有功功率大小,符号决定功率流向。系统内环为电流环,其作用是控制电流响应。控制框图如图3所示。

。其值决定有功功率大小,符号决定功率流向。系统内环为电流环,其作用是控制电流响应。控制框图如图3所示。

图3 三相VSR基于同步旋转变换方案控制框图

然而上述系统也有所缺陷,要保证输入功率因数cosφ=1,则必须始终保持无功电流 =0。不过在实际操作中这一点是很难做到的,系统始终会有少量的无功分量是无法去除的,即

=0。不过在实际操作中这一点是很难做到的,系统始终会有少量的无功分量是无法去除的,即 不可能全为零。当负载突变的情况下,反馈到电流环上的无功分量必将放大,这样就会产生很大的误差,使系统发生振荡而不稳定。同时该系统属于非线性系统,有关的参数并不好测,使得传统PID调节无法做出优化。为了避免这些问题的产生,本文通过引入神经网络控制的方法对系统进行改进,以达到系统自适应调整从而消除超调的目的。

不可能全为零。当负载突变的情况下,反馈到电流环上的无功分量必将放大,这样就会产生很大的误差,使系统发生振荡而不稳定。同时该系统属于非线性系统,有关的参数并不好测,使得传统PID调节无法做出优化。为了避免这些问题的产生,本文通过引入神经网络控制的方法对系统进行改进,以达到系统自适应调整从而消除超调的目的。

3 神经网络控制

神经网络应用于控制系统设计主要是针对系统的非线性,不确定性和复杂性进行的。由于神经网络的适应能力,并行处理能力和它的鲁棒性,使采用神经网络的控制系统具有更强的适应性和鲁棒性。本文主要对神经网络中的直接控制进行介绍。

3.1 神经网络直接控制概述

随着神经网络研究的深入,神经网络在控制中的应用已从开始的仿真研究,逐步走向了应用研究。在诸多神经网络控制方式中,虽然直接控制还不能从理论上直接得到基于未知非线性系统输出误差的网络权值调整方法,但是“简单是真的印记”这句拉丁格言一直影响着人们在工程上的选择。因此,神经网络直接自适应控制以其结构简单,算法简洁,工程上易于理解而倍受人们的重视。神经网络直接控制结构如图4所示。

图4 神经网络直接控制

这里根据古典PID控制的精髓,提出一种新的神经网络直接控制器,其网络权值由三部分组成:比例项,积分项和微分项。积分项即为传统神经网络权值部分,其作用是产生记忆,保证控制的连续性和稳态收敛精度;比例项和微分项的作用则保证了在控制误差出现时网络权值具备“瞬间”的应变能力,从而产生相应的调节控制量。微分项还具有一定的变结构控制能力,可以增强控制器的鲁棒性。

3.2神经网络控制器的设计

本文根据离散PID控制算法来构造神经网络控制器[38],并将其应用于实时控制。

通常PID控制算式为:

将式中的积分用求和代替,将式中的微分用有限差分代替,则式(7)可近似为:

在控制过程中,三个权值ω1、ω2、ω3依据偏差来修正。如偏差小于给定误差时,则权值不再修正。由网络构成的系统控制如图5所示:

图5 神经网络控制器结构图

网络权值修正公式为:

其中,Ly为学习步长,y*为给定值,y为输出值,u为计算出的控制量,x1,x2,x3为待送入的参考量。

学习步长Ly一般取(0,1)之间的数,它的大小决定网络权值的调整幅度,网络的初始权值ωi(0)不仅关系到网络能否到全局最小点,同时对网络学习时间的长短有较大的影响。神经网络理论中,一般取随机数作为初始权值。根据我们设计的神经网络控制器的特点,我们取主电机的PID参数值来调整初始权值。

4 PWM整流回馈自适应控制系统

4.1 系统设计

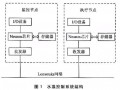

本节是利用前面所述章节的理论基础对系统进行具体设计,来达到控制要求。整流部分的设计是基于PWM整流器解耦控制,主要包括以下几个部分:坐标变换、PWM波形的产生、数字PI调节器的实现,以及引入的智能模糊神经网络控制器,如图6所示:

图6 基于逆变输出的PWM整流回馈自适应控制系统

系统网侧根据电压及电流采样算出功率因数cosφ。系统给定是直流母线电压指令U*dc,这个指令与直流母线电压反馈Udc的误差送到神经网络控制器待计算。电流反馈ia,ib,ic经abc/dq变换变成两相旋转坐标系d-q下的电流ifd,ifq。其间,电流检测亦经abc/dq得到两相旋转坐标系d-q下i*fd,i*fq,作为两个重要参数连同功率因数cosφ送入智能模糊神经网络控制器进行自学习,并与相应的电流指令的误差送达电流环PI调解器产生电压指令U*pd、U*pq,经计算单元得电压Upd、Upq,再经2r/2s变换两相旋转坐标系d-q下电压Upd、Upq变成两相静止坐标系 下的电压Ud、Uq,并按产生的PWM信号控制IGBT管。以判断能量整流亦或是逆变,以及其变换速率,以便PI参数的自整定,加快系统的响应速度,使系统快速跟随逆变侧的变化,实现快速回馈。

其中i*fd的调节可以使得系统在负载突变状况下不会造成大的扰动,而调节过程要用到模糊控制的相关算法,本文仅用到神经网络的控制算法对其他参数进行调节。而通过模糊控制调节i*fd的算法过于复杂,计算量也较大,这里并未讨论,但可以作为以后课题继续加以研究。

利用神经网络控制器,可以对非线性系统进行自调整,不需要精确测出有关参数,而只要将相关量放入控制器中进行自我学习,再送入PI调节器中进行整定即可。通过引入神经网络控制器,使得系统整流侧与逆变侧的能量保持相等,且能量能快速的双向流动,而不至于将多余的能量储存在直流电容上造成能源的浪费。同时,可以保持网侧功率因数为单位功率因数,即cosφ=1。

4.2.基于系统的神经网络控制器的设计

根据第三章内容将系统中具体的量带入到神经网络控制器中得到基于系统的控制器,如图7所示。

图7 模糊智能神经网络控制器

送入控制器的有四个量:逆变侧经坐标变换后得到的电流有功分量i*fd,无功分量i*fq,系统功率因数cosφ,输出电压的误差分量 ,我们这里给出除i*fq外的其他三个参数经过控制器自学习的计算公式,其中:

,我们这里给出除i*fq外的其他三个参数经过控制器自学习的计算公式,其中:

由图6看到智能模糊神经网络控制器分别对有功及无功环进行控制。

有功环通过 及 进行自学习,则网络权值修正公式可写为:

4.3 系统实验及结果分析

本文实验所使用的设备是由直接购买两台二极管电压型交-直-交变频器,并联二变频器的直流侧,不可控整流部分悬空。因其逆变侧采用的是IGBT,使一台变频器的逆变侧为快速回馈系统的整流侧,另一台变频器的逆变侧为快速回馈系统的逆变侧,且采用PWM控制技术。将直流电机部分作为负载,将全数字直流调速器运行于力矩模式,为交流电机提供负载。

验中,网侧相电压为220V,频率为50Hz。实验波形采用FLUKE电源质量分析仪进行拍摄得出。实验均以a相输入电压、电流波形为例,进行说明,如图7,图8所示。

图7 传统PI调节的整流输入 实验波形

实验波形

图8基于神经网络控制器的整流输入 实验波形

实验波形

由图7(a)可知,在利用传统的PI调节器时,此时输入电流值为5A,而ia波形上出现了纹波,这是由于IGBT管在短时间内来不及换相所致,同时还能发现电流波形相对于电压波形有所滞后,说明此时功率因数有所偏离。当输入电流值增大到7A时,如图7(b)所示,ia波形上的纹波更加明显,此时ia同样滞后于ua,功率因数偏离更明显。

而由图8(a),(b)所示,当加入了神经网络控制器控制系统后,无论电流值多大,ia波形上的纹波都消除了,呈现的是完美的正弦波,并且ia始终与ua同相位,即系统的功率因数为1,达到了本课题系统设计的要求。

结束语

基于逆变输出的PWM整流回馈自适应控制系统因其具有输入电流正弦性好,可获得单位功率因数,能量可实现双向流动等特性,是目前电力电子领域中被广泛研究的课题之一,特别是在小型水电、风力发电能量回馈的控制方面有着广泛的运用。并且随着电力谐波治理和无功补偿技术的发展,三相高功率因数可逆整流器的开发已成为大功率AC-DC可逆变换器的最佳选择,也是AC-DC-AC可回馈变频器的核心。

本文将智能模糊神经网络控制器运用于传统的双PWM变频系统中,该方法与常规 PID控制器相比,能够实时在线地按照系统的偏差对控制器参数进行自我调整,从而提高了控制器的自适应能力和鲁棒性,大大提高了系统的动态性能。该方法也是为改进已有的直流电源控制装置和正在研制的变频调速装置而提出的,具有前瞻性和先导性的作用。为深入研究可逆整流器特性和实现其控制奠定了理论基础。但要实现装置的产品化,系统主电路和控制参数的优化,逆变侧电流PI参数自整定,以加快系统的响应速度的问题,还有待于从理论和实验上做进一步的研究和分析。

参考文献

[1] 张祟巍,张兴. PWM整流器及其控制. 北京:机械工业出版社,2003.

[2] 熊健,康勇等.三相电压PWM整流器控制技术研究[J].电力电子技术,1999(4):5-7.

[3] 王兆安,黄俊. 电力电子技术. 北京:机械工业出版社,2000.

[4] Satish Kumar.神经网络(英文影印版)[M]1版.北京:清华大学出版社,2006.

[5] Sato, Akira Multi-level current-source PWM rectifier based on direct power control 2007, p 1768-1773.

[6] 李素芳.三相电压型PWM整流器[D].华中科技大学硕士论文,2003.4.

[7] Sun Wei ,Wu Xiaojie,Dai Peng,Zhou Juan.An over view of damping methods for three-phase PWM rectifier. IEEE ICIT 2008 - Conference Proceedings, 2008.

[8] 杨行峻,郑君里.人工神经网络.高等教育出版社,1992.9.

[9] 陶永华.新型PID控制及其应用[M].2版.北京:机械工业出版社,1998.

[10] 陈小丽.高功率因数双PWM变频调速系统的研究[D].广西大学硕士论文,2005.6.

[11] Hasan Komurcugil,Osman Kukrer.Lyapunov based control for three-phase PWM AC/DC voltage source converters.IEEE Trans.Power Electronics,1998,13(5):801-813.

[12] Gorecki, Krzysztof,Stepowicz, Witold J. Evaluation of macromodels of monolithic current mode PWM controllers. Proceedings of International Conference, TCSET 2006,pp141-144.